今回は「聖徳太子17条憲法」についてお伝えします。

多くの人がその名を知る「聖徳太子」。

1万円札の代名詞にもなっていましたが、「聖徳太子が実は存在しなかった」という学説が唱えられ、教科書表記にも影響を及ぼすほどに拡大しています。

教科書を見ても、いままでは「聖徳太子」と書かれていたのが、最近の教科書では「厩戸王(うまやとおう・聖徳太子)」とカッコつきの表記に変わってきています。

後年にはこのカッコ内の「聖徳太子」表記も消える、と言われていますので、

もしかしたら、私たちの次の世代では「聖徳太子って誰?」となっているのかもしれませんね・・・

さて、雑学はこれくらいにして、本文です。

十七条憲法とは、604年に聖徳太子が作ったとされ、憲法の名を冠してはいるが、近代憲法とは異なり、官僚などに対する道徳的な規範が示されている法文です。

1400年以上前に作られたこの十七条憲法だが、今でもその考え方は生きています。

聖徳太子は、どんな人物であっても、完全無欠ということはあり得ないのであり、公正な議論なしにして、道理にかなった結論を得ることはできない、と考えていました。

17条憲法で伝えていることは、

・重大事の決定にあたっては、公正な議論で道理にかなった結論を導け

・議論に必要なことは偏ったものの見方を捨てて感情的にならないこと

・偏ったものの見方を捨てて感情的にならないためには私心を捨てること、公共の利益を慮ることが必要だ

・そしていったん公正な議論で決まったことには従いなさい

であり、

京都セラミックを創業した稲盛和夫氏の「動機善なりや、私心なかりしか」にも通じ、経営のための大切な考え方ともなっています。

ただし、

聖徳太子は根本的な考え方は遺してくれているが、どのようにしたら?のやり方までは遺してくれていません。

この17条憲法が伝えてくれている、理想を現実化する方法が・・・

「会議」

なのです。

「ええっ?」

とあなたは思うかもしれませんが、

会議なんです。

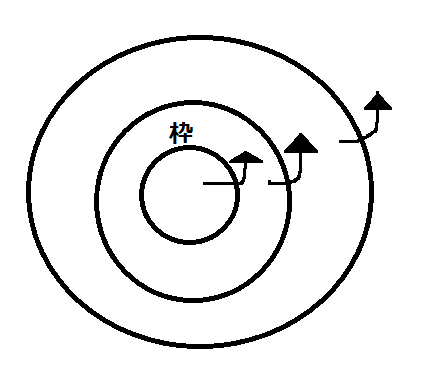

「会って議する」

ことなのですが、

ほとんどの会議のやり方は間違っている

ので、

できれば参加したくない、と思ったり、本当に機能するのか?と思われるのは仕方がないことです。

武学三軸「志×禮×行動」をバランス良く整えることで、誰もが自分の可能性に氣づき、持てる力を存分に発揮し、多くの人や社会に貢献する事ができる「武学舎」を作りました。

「武学舎」を無料で体験できる「無料開門コミュニティ」にご参加いただけます。