今回は、モノの観方(見方)について(前編)として、お伝えしていきます。

まず題名を見て(観て?)「はてな?」と思った方もいらっしゃると思いますので、漢字の「みる」についてお伝えします。

「みる」は5種類

あります。

「見る」「視る」「観る」「診る」「看る」

です。

この順番に「深く」なっていきます。

その理由は、漢字から出来上がる「単語」でわかります。

これからお伝えする意味は、オリジナルですので、学校のテストで意味を書いても点数はもらえないかもしれません。

「見る」:見物など

→そこにあるものを目に止めること

「視る」:視線など

→全体を視野に入れること

「観る」:観賞など

→それが何なのかを観察すること

「診る」:診断など

→観た結果、何なのかを判断すること

「看る」:看護など

→診た結果、対応(ケア)すること

なので、お医者さんが短時間で診断するのは、「診る」とは言わないかもしれませんね・・・

さて・・・これらの「みる」ですが、実は

「バイアス」がかかっています

「解釈」が入る

とも言えます。

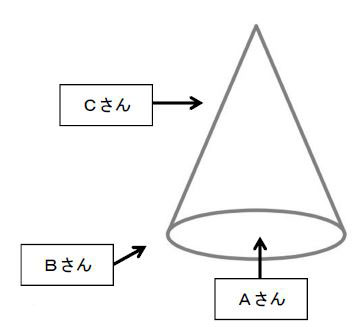

次の図を使って、お伝えしていきましょう。

円錐形があるとします。

Aさん・Bさん・Cさん、それぞれの人が矢印の方向から見ています。

Aさんは「丸」

Bさんは「扇型」

Cさんは「三角」

に見えます。

「これは丸である」

「いやいや扇型だって」

「はあ?三角以外のなにものでもない」

こうしたことが日常では起こっているのです。

「どちらが正しいか?」

のぶつかり合いが起こっているのであり、

一部分を切り取って反射的に湧き起こる「感情」=「心」に振り回されている状態です。

もしも一部を切り取って「みて」いることを認識しているとしたら、相手の見る位置に行くことも、自分の見る位置に来てもらうこともできるようになります。

また、俯瞰することができたら、どうなるでしょうか?

「離れてみる」ということです。

「なーんだ、みんな違う角度でみていただけやんけー」

となりませんか?

円錐の一部分を切り取って「みる」だけではなく、多くの視点から「みて」、全体としての形をみようとする。

つまり、

本質とは何か?

を見落とさないようにすることが大切になります。

武学の中で、

■生まれ持った癖を取り除いたときに原理原則に戻る

■こだわるとこだわらないがわかる

■1つ終わったら、こだわりを捨てる

というものがあります。

どんな「みかた」の癖を持っているのか?を知ることで、初めて「手放す」ことができるようになるのです。

今回の動画は、約3分20秒です。

少し違う視点の「武学での身につけるとは」でお伝えしています。

武学三軸「志×禮×行動」をバランス良く整えることで、誰もが自分の可能性に氣づき、持てる力を存分に発揮し、多くの人や社会に貢献する事ができる「武学舎」を作りました。

「武学舎」を無料で体験できる「無料開門コミュニティ」にご参加いただけます。